1958年的德州仪器实验室里,空调出风口结着冰霜,36岁的工程师杰克·基尔(Jack S. Kilby)比盯着桌面上指甲盖大小的硅片,手指微微发抖。

这个被同事戏称为"科学怪人"的宅男,刚刚完成人类史上最危险的魔术,把20多个电子元件塞进比火柴头还小的空间。

窗外烈日炙烤着达拉斯,而室内温度计显示16℃,这是当时制造晶体管的极限低温。基尔比不知道,这个在暑假加班捣鼓出的"玩具",即将引爆堪比核武器的科技革命,却也让诺贝尔奖委员会纠结了整整42年!

当基尔比用金线焊接出第一个集成电路时,电子世界发生了基因突变。此前,军方计算机塞满整个房间,耗电量堪比炼钢厂,却只有如今智能手环的计算能力。

这个德州牛仔的疯狂创意,让电子元件从"手工作坊"跃进到"纳米印刷"时代,就像单细胞生物突然进化出神经系统。

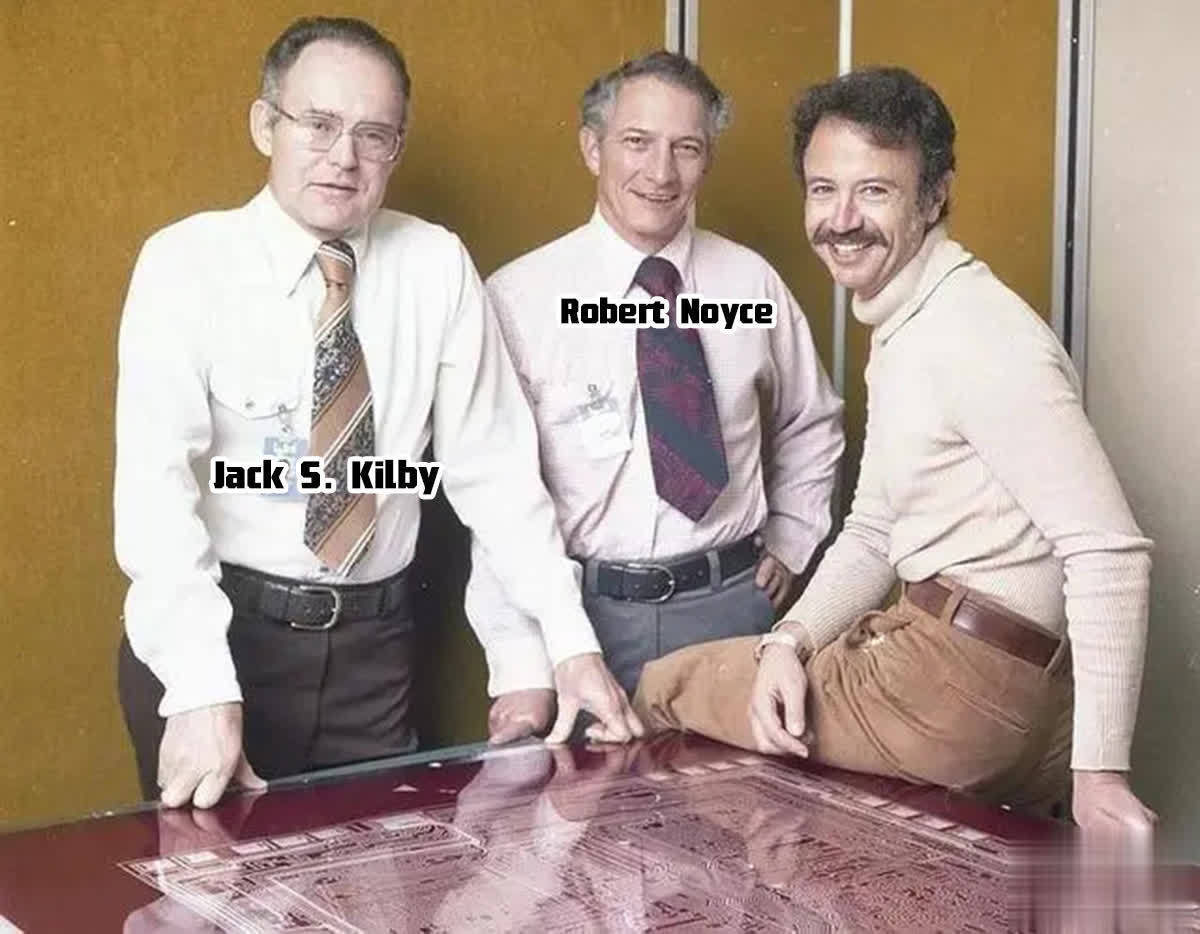

但历史总是充满戏剧性,就在基尔比提交专利的6个月后,加利福尼亚的仙童半导体里,穿着花衬衫的诺伊斯(Robert Noyce)在鸡尾酒餐巾上画出了更完美的方案:用铝线替代金线,直接在硅片上"印刷"电路。

这两位领域内的对手,如同盘古与上帝,各自劈开了混沌的半导体宇宙。

2000年10月的一个雨夜,斯德哥尔摩的评委们盯着两份陈旧档案争论不休。基尔比的原始专利图纸上,二十几个元件像幼稚园拼贴画;诺伊斯的手稿则展示着精密如瑞士钟表的平面工艺。

最终,时年77岁的基尔比独自捧走了诺贝尔物理学奖,而诺伊斯早在1990年就带着未竟的芯片梦葬身泳池。这出科学界的《罗密欧与朱丽叶》,暴露出诺奖评选最残酷的潜规则:活着才有资格被加冕。

更讽刺的是,颁奖词里那句"为现代信息技术奠定基础",恰恰是诺伊斯团队在1968年创立英特尔时提出的愿景。

今天的芯片早已超越发明者想象。当F-22战机在云层中锁定目标时,机载芯片正在纳米尺度上演着生死时速,每平方厘米承受50吨压力的砷化镓晶圆,以0.00000005秒的精度控制着激光陀螺仪。

而在马里亚纳海沟深处,中国"蛟龙号"的耐压芯片外壳上,每颗铆钉的应力分布都被AI模拟了900万次。

这些现代科技奇观背后,是基尔比当年手工焊接时绝不会想到的悖论,越是极致的微型化,越需要天文数字的宏观投入。台积电3纳米工厂的纯净度,比手术室还要高10万倍,一粒头皮屑就能毁掉价值20亿的晶圆。

在硅谷计算机历史博物馆的角落里,诺伊斯的展柜总是聚集最多叹息的游客。他发明的平面工艺让芯片量产成为可能,却因仙童半导体内斗被迫出局;他预言了"每18个月性能翻倍"的摩尔定律,自己创办的英特尔却成为定律最忠实的囚徒。

更鲜为人知的是,这位芯片教父晚年沉迷量子计算,在病床上仍念叨着"用电子自旋替代电荷",这个疯狂构想直到2023年才被谷歌量子计算机验证。

如今,他的墓碑上镌刻着自选的墓志铭:"他给世界留下了火种"。 当我们的指尖在手机屏幕上滑动时,其实正在抚摸一场持续65年的科技史诗。基尔比的硅片魔术与诺伊斯的平面印刷术,如同数字时代的双螺旋DNA,编织着从智能汽车到星链计划的未来图景。

而那个迟来42年的诺贝尔奖,不过是人类理解自身创造力的注脚,真正的革命性发明和发现,永远超前于时代的认知框架。

就像此刻正在阅读这篇文章的你,每个脑神经突触的放电,都在复刻着1958年德州实验室里那枚硅片的量子跃迁。